遠心ポンプの基礎講座

本連載では遠心ポンプにスポットをあてて、ポンプの種類、またポンプで使われる記号や圧力計の読み方などの豆知識まで、さまざまな事項をご紹介していきます。

遠心ポンプの実践講座はこちら>>

2-6 ポンプの吸込揚程と求め方

「このポンプは何m吸い上げられるか」ということが、話題になることがあります。図2-6-1に示すhaが吸い上げることができる高さ、すなわち吸込揚程になります。 吸込揚程は「キャビーテーション」に直接関係する値です。吸込揚程より低い液面高さ、すなわち、ポンプが吸い上げることができない液面高さでポンプを運転すると、ポンプは「キャビーテーション」という重大な事故を起こします。

それでは、どうやって吸込揚程を知ることができるのでしょうか。それには、まずNPSHAとNPSH3のそれぞれの意味と両者の関係を理解する必要があります。

| NPSHA=10/ρ・Ps-10/ρ・Pvp-ha-hL |

|---|

- Ps:液面の圧力(kg/cm2a.)

- Pvp:液の飽和蒸気圧力(kg/cm2a.)

- ha:液面とポンプ羽根車中心の高さ(m)

- hL:ポンプ羽根車入口までの圧力損失(m)

- ρ:液の密度(g/cm3)

- 1MPa=10.1972kg/cm2

図2-6-1:ポンプの配置

NPSHAは英語では「Net Positive Suction Head Available」、日本語では「有効吸込ヘッド」と呼んでいます。 ポンプの羽根車入口直前の圧力が、取扱液の飽和蒸気圧力に対して、どれだけ余裕をもっているかを表す圧力のことですが、 NPSHAは単位をメートルmで表します。したがって、NPSHAは、「ポンプの羽根車入口直前の圧力が、取扱液の飽和蒸気圧力に対して、 どれだけ余裕をもっているかを表すヘッド」です。すなわち、液が持っている吸込ヘッドから飽和蒸気圧力を引いたヘッドと定義されます。

NPSHAは、ポンプの吸込側の条件、すなわち、吸込タンクが大気開放か密閉か、その吸込タンク内の液面高さ、吸込配管が長いか短いか、曲管が多いか少ないかなどによって決まります。NPSHAは一般にはポンプ使用者側の設備設計者によって計算されて、ポンプメーカへ指示されます。

NPSH3は英語では「Net Positive Suction Head Required」、日本語では「必要有効吸込ヘッド」と呼んでいます。ポンプが液を羽根車から吸い込んでいくために必要になる圧力ですが、 NPSHAと同様に、単位をメートルmで表すために、NPSH3は、「ポンプが液を羽根車から吸い込んでいくために必要になるヘッド」です。 すなわち、液が羽根車に入る直前の速度ヘッドと羽根車入口で起こる局部的な圧力低下の和と定義されます。NPSH3は、羽根車の設計やポンプの吸込口の設計によって変わり、いわばポンプ固有のヘッドになります。

重要なことは、NPSHAもNPSH3も、絶対真空を0 mとして表示している点です。まとめると、

NPSHAは吸込条件で決まるヘッド

NPSH3はポンプ固有のヘッド

になります。

参考ですが、NPSHAとNPSH3は、従来次のように呼んでいました。

「NPSHA」:NPSH Av., NPSH Av, Av. NPSHなど

「NPSH3」:NPSHR, NPSH Req., Req. NPSHなど

しかし、1999年に発行されたISO 9906でNPSHA及びNPSH3と用語を定義したことを契機に、JIS B 8301もこのように変更し、現在最新の用語はNPSHA及びNPSH3です。

NPSHAの計算式を図2-6-1に示しています。単位は「SI系」でなく「CGS系」になっているので、「SI系」の単位のときは、

| 1 MPa = 10.1972 kg/cm2 |

|---|

を使って換算してください。

図2-6-1によると、NPSHAは次の値で計算できます。

- Ps:液面の圧力(kg/cm2a.)

- Pvp:液の飽和蒸気圧力(kg/cm2a.)

- ha:液面とポンプ羽根車中心の高さ(m)

- hL:ポンプ羽根車入口までの圧力損失(m)

- ρ:液の密度(g/cm3)

ここで、液面の圧力は大気圧力なので変動はない、液温が変わらないので液の飽和蒸気圧力及び密度は変わらない、液面に変動がないので液面とポンプ羽根車中心の高さは変わらない、 すなわち、Ps, Pvp, ha及びρを一定とすれば、NPSHAはポンプ羽根車入口までの圧力損失hLだけの変数になります。

ポンプ羽根車入口までの圧力損失hLは、吸込配管内の流速の2乗に比例して増加します。ポンプの吐出し量と吸込配管内の流速は比例関係にあるので、圧力損失hLは吐出し量の2乗に比例して増加します。 すなわち、NPSHAは吐出し量が0のとき最大になり、吐出し量の2乗に比例して低下するのです。

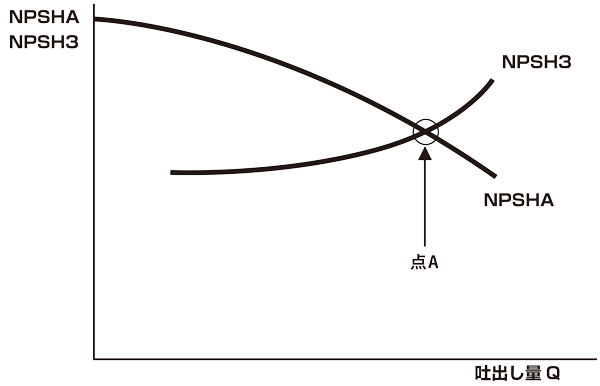

前述のように、NPSHAは吐出し量が0のとき最大になり、吐出し量の2乗に比例して低下します。一方、NPSH3は比速度Nsが小さい遠心形ポンプの場合、吐出し量の増加とともに増加します。この関係を図2-6-2に示します。

ポンプがキャビテーションを起こさないで安全に運転されるためには、

| NPSHA>NPSH3 |

|---|

という関係になることが必要です。図2-6-2で示す点Aが、理論的には運転可能な吐出し量の最大になります。これを超えて運転すれば、キャビテーションが発生します。 しかし、実際にはNPSHAの計算の不確かさ、吸込配管内面の経年変化、駆動機への電圧変動によるポンプ回転速度の変動などを考慮して、一般にはNPSHAに余裕をみます。具体的には、

| NPSHA-NPSH3≧0.6 m または、NPSHA≧1.3xNPSH3 |

|---|

と購入者は指示することが多いです。

図2-6-2:「NPSHA」と「NPSH3」の関係

さらに理解を深めるために、具体的な数値を使って説明します。

図2-6-1において、吸込タンクの液は常温の水で液面は大気開放とします。そうすれば、

Ps =1 atm=1.03323 kg/cm2

Pvp =0.02383 kg/cm2 a.

ρ=1.0 g/cm3

となります。次に、吐出し量Q=30 m3/hのときの

ha=3m

hL=1.0m

とします。ここで、吐出し量Q=0 m3/hのときは、hL=0 mになります。

NPSHA=10 x Ps/ρ-10 x Pvp/ρ-ha-hLの計算式から、

吐出し量Q=30 m3/hのときは、

NPSHA=10x1.03323/1.0-10x0.02383/1.0-3-1.0=6.09 m

になります。このとき、NPSH3=2.5 mとすれば、余裕は、

NPSHA-NPSH3=6.09-2.5=3.59 m

になります。したがって、まだhaをさらに大きくすることができます。余裕を0.6 mにすると、

ha =3.59-0.6+3=5.99 m=6.0 m

にすることができるのです。つまり、この例の場合、吸込揚程は6 mになります。

『遠心ポンプの基礎講座』の目次

第1章 ポンプの基礎

-

1-1ポンプの概況1国内では毎年400万台のポンプを生産していますが、現在国内で運転されているポンプは何台になるのでしょうか。

-

1-2ポンプの概況2専用に使用されるポンプには、雨水ポンプ、汚水ポンプ、汚泥ポンプ、グラインダーポンプ、消火ポンプ、石炭輸送ポンプ、LNGポンプ、熱媒ポンプ、人工心臓血液ポンプなどいろいろとあります。

-

1-3ポンプの概況3単段ポンプでは圧力が足りない場合、羽根車数を多くした多段ポンプを使用します。ここでは、輪切り多段ポンプ、水平割り多段ポンプ及び二重胴多段ポンプの3種類に分けて紹介します。

-

1-4ポンプの種類ポンプの種類は作動原理からみると、ターボ形、容積形などに分類でき、また構造上からは、横軸、立軸、単段、多段などに分類できます。

-

1-5ポンプの特徴「1-4 ポンプの種類」において、API 610という規格にしたがったポンプの記号を説明しました。ここでは、各記号のポンプそれぞれの特徴を掘り下げて説明します。

-

1-6ポンプの用途ポンプは、電力、自動車、建設機械、船舶、鉄鋼、石油精製、石油化学、化学、食品、パルプ、医療など、国内外のほとんどの産業分野において、送液、循環、加圧用などとして使用されています。

-

1-7国内のポンプ生産ポンプがどのぐらい生産されているのかを見てみましょう。経済産業省はホームページに、国内におけるポンプ形式別の生産台数及び生産金額の統計を公表しています。

-

1-8世界のポンプ生産それでは世界のポンプ生産はどうでしょうか。少し古いのですが、「the McIlvaine Company」の統計によると、世界におけるポンプの生産金額は、図1-8-1に示すように、2000年には米ドルで200億ドルとなっています。

第2章 ポンプの豆知識

-

2-1ポンプで使用する記号ポンプの特性や仕様を指定するときに、一般に使用されている用語の代りに、よく記号を使っています。

-

2-2ポンプで使用する単位と換算方法ポンプで使用する記号は、世界的な規格がないためにさまざまあります。また、ポンプで使用する単位は「SI単位」が世界的な標準なのですが、 実際には「CGS系単位」や「工学系単位」もまだ多く使われています。

-

2-3ポンプの圧力と圧力計の読み方ポンプを設置して試運転のとき、ポンプが正規の圧力を出しているかどうか確認する必要があったり、使い始めて数年経過してポンプの圧力がどの程度低下しているかを確認したりすることがあります。

-

2-4ポンプの特性を表す比速度遠心ポンプにおいて、特性を表わすための値として、吐出し量、全揚程、効率、回転速度、NPSH3などがあります。

-

2-5ポンプの吸込性能を表す吸込比速度ポンプの特性や形状を表す特性数に比速度Nsがあります。似たような特性数として、吸込比速度Sというものがあります。

-

2-6ポンプの吸込揚程と求め方「このポンプは何m吸い上げられるか」ということが、話題になることがあります。図2-6-1に示すhaが吸い上げることができる高さ、すなわち吸込揚程になります。

第3章 ポンプの性能

-

3-1ポンプの性能曲線の見方ポンプの性能は、吐出し量を基に、それぞれの吐出し量に対する全揚程、効率、軸動力、NPSH3、電流などの能力のことをいいます。

-

3-2ポンプの効率遠心ポンプの効率について規定している規格として、国内では次のJIS規格があります。

-

3-3ポンプの回転速度の変化吐出し量を少なくしたい、吐出し圧力を下げたいなど何らかの事情によって、ポンプの性能を下げる必要があることがあります。

-

3-4ポンプの吸込口と吐出し口の口径ポンプには吸込口と吐出し口があります。そして、ポンプを運転するためには、一部の水中ポンプを除き、吸込配管及び吐出し配管が必須であり、弁、ストレーナなどを含めてポンプに付設されます。

第4章 ポンプの選定

-

4-1ポンプの選定ポイント基本的には、購入者が横軸、立形などポンプの形式を指定します。そして、ポンプメーカは指定された形式で仕様が満足できるかどうかを確認して、最適なポンプを選定します。

-

4-2ポンプの選定ポンプが必要なとき、どのようにポンプを選定するのがよいのでしょうか。用途や使用年数などによって、当然選定するポンプは変わります。

第5章 知っておきたいポンプの技術

-

5-1ポンプの国内の設計規格ポンプは、目指す市場に適当と考えられる設計規格に適合または準じて設計されています。

-

5-2ポンプの国際的な設計規格ポンプに関する国際的な設計規格として、表5-2-1に示す「API 610」、「ANSI B 73.1」及び「ISO規格」があります。

-

5-3ポンプのシールの漏れ量ここで取り上げたいシールは、軸封に使用するメカニカルシール及びグランドパッキン、軸受ハウジング内の潤滑油を外部に漏れないようにシールするデフレクタ及びオイルシールの4つの部品です。

-

5-4ポンプで使うシールの選定遠心ポンプの主要な構成部品は、ケーシング、羽根車、主軸、軸受及びシールです。

-

5-5ポンプのNPSHAとNPSH3前節「2-6 ポンプの吸込揚程と求め方」において、NPSHAとNPSH3の意味及び両者の関係を説明しています。要約すると、次のようになります。

-

5-6ポンプの吸込ストレーナ吸込ストレーナのメッシュは、想定される異物が通過できない大きさにする必要があります。または、ある大きさ以下の異物がポンプに混入しても問題なければ、その大きさにします。

-

5-7ポンプの吸込口、吸込タンク及び吸込配管ポンプは吸込口から空気を吸い込むことを避ける必要があります。

-

5-8横軸ポンプ始動前の空気抜きポンプは流体機械の1つと定義されています。流体機械は、液を扱うポンプと気体を扱う送風機及び圧縮機があるので、正確に言うと、真空ポンプを除き、ポンプは液体機械なのです。

-

5-9ポンプの締切運転ポンプの締切運転、すなわち吐出し量が零(0)のときでも、図5-9-1に示すように、ポンプには軸動力S (kW)が負荷されています。

-

5-10ポンプの全揚程と吐出し圧力の関係ポンプの吐出し圧力は、ポンプの性能曲線に示される全揚程を圧力に換算した値と同じではありません。吸込圧力を考慮する必要があります。

-

5-11ポンプの性能曲線と運転点の関係ポンプは独自に自由に運転点を決めることはありません。ポンプには吸込配管及び吐出し配管が必要です。

-

5-12ポンプの保護装置ポンプの保護装置には、異常を引き起こさないためにあらかじめ設けるミニマムフローラインがあり、また、機能の異常を検知してポンプを停止するために、振動計、温度計、漏洩検知器などの機器があります。

-

5-13ポンプの管理基準管理標準とは、ここではポンプに関することに限定し、トラブルを最小限に抑えて必要経費を縮減するために、点検項目を決めて管理するための基準とします。

-

5-14ポンプの標準化「標準化」とは、広辞苑によると、「工業製品などの品質・形状・寸法を標準に従って統一すること。これによって互換性を高める。」とあります。