遠心ポンプの基礎講座

本連載では遠心ポンプにスポットをあてて、ポンプの種類、またポンプで使われる記号や圧力計の読み方などの豆知識まで、さまざまな事項をご紹介していきます。

遠心ポンプの実践講座はこちら>>

2-5 ポンプの吸込性能を表す吸込比速度

ポンプの特性や形状を表す特性数に比速度Nsがあります。似たような特性数として、吸込比速度Sというものがあります。吸込比速度Sは、比速度Nsとは違い、ポンプの吸込性能のよさを表す指標になります。

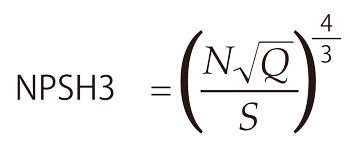

吸込比速度Sは、表2-5-1に示すように、最高効率点における回転速度N、吐出し量Q及びNPSH3で計算することができます。 ここで重要なことは、吸込比速度Sは、比速度Nsによらずほぼ一定の値になるということです。 比速度Nsが小さいとほぼS=1800、比速度Nsが大きくなるとほぼS=1200になります。このことから、表2-5-1に示すように、NPSH3を計算で想定することができるのです。

表2-5-1:吸込比速度

- S:吸込比速度

- N:回転速度(min-1)

- Q:吐出し量(m³/min) ただし両吸込羽根車の時は1/2にする。

- NPSH3:必要有効吸込ヘッド(m)

- 全て最高効率点の数値を使用する。

吸込比速度Sが大きいほどNPSH3が小さくなるので、ポンプの吸込性能は「よい」と評価します。 吸込比速度Sは、比速度Nsによってほぼ一定の値になるのですが、ある特定の用途に限って、更に吸込比速度Sをよくしたい、または更に効率を高くしたいということがあります。 そのときには、羽根車の入口の設計方法を変えます。 具体的には、吸込比速度Sをよくしたい場合、 羽根車の吸込口の断面積を大きくし、効率を高くしたい場合は、逆に羽根車の吸込口の断面積を小さくします。

吸込比速度Sをよくし、同時に効率を高くすることはできません。両者は二律背反の関係にあります。 例えば、蒸気タービンで使用して残った蒸気は再使用しますが、再使用するために使うポンプは復水ポンプです。 復水ポンプに入ってくる液の一部は、空気を含んだボイラ水なので、NPSHAが小さい(大雑把にいえば「吸込圧力が低い」と同じ意味)ので、NPSH3を小さくする必要があります。 そのため、復水ポンプの羽根車は、吸込口の断面積を大きく設計するので、効率は低下するのですが、吸込比速度Sは大きくできるのです。

効率を犠牲にしないで、何か方法はないかと考える方がいるかもしれません。 実は、あります。回転速度を下げる、または立形ポンプに変えるという方法があります。 しかし、回転速度を2極から4極に変えると、ポンプは大きくなり価格も高くなります。 立形ポンプにすると、高価格になることに加え、地中に穴を掘ってポンプを埋設する必要があるので保守点検が大変になります。 このように、ポンプの価格などを考慮すると、効率を犠牲にしたほうがはるかに経済的になるのです。

表2-5-1に示すNPSH3の計算式から、NPSH3について次のことが分かります。

1.回転速度が高くなると増大する

2.吐出し量が増えると増大する

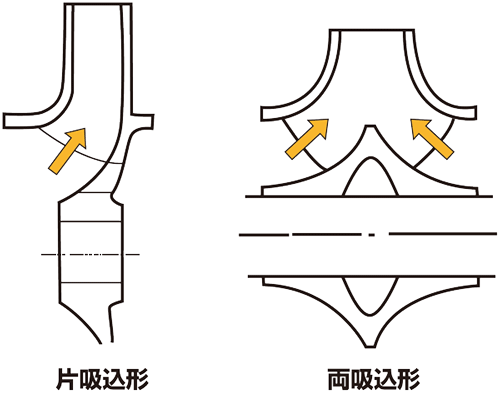

吐出し量Qは、図2-5-1に示すような片吸込形羽根車の場合はそのままの吐出し量ですが、両吸込形羽根車の場合、吐出し量Qは羽根車の入口が2つあるので半分にして計算します。

2極を超えるような高速回転の単段ポンプや吐出し量の多い大口径の単段ポンプでは、NPSH3を小さくするために両吸込形羽根車を使用することがよくあります。このような場合、多段ポンプでは1段目の羽根車だけを両吸込形羽根車にします。

ポンプの特性や仕様を指定するときに、一般に使用されている用語の代りに、よく記号を使っています。 記号は、たとえばポンプの購入者とポンプメーカの設計者との間で、仕様などの連絡をし合うときに便利です。 JIS B 0131では、これらの記号を規格にしていますが、国際的な規格がないために、どれが正しいということはできません。 ポンプの特性には、吐出し量、全揚程、効率、回転速度、NPSH3などがあり、それぞれ次の記号を使用します。

図2-5-1:羽根車の吸込形状

『遠心ポンプの基礎講座』の目次

第1章 ポンプの基礎

-

1-1ポンプの概況1国内では毎年400万台のポンプを生産していますが、現在国内で運転されているポンプは何台になるのでしょうか。

-

1-2ポンプの概況2専用に使用されるポンプには、雨水ポンプ、汚水ポンプ、汚泥ポンプ、グラインダーポンプ、消火ポンプ、石炭輸送ポンプ、LNGポンプ、熱媒ポンプ、人工心臓血液ポンプなどいろいろとあります。

-

1-3ポンプの概況3単段ポンプでは圧力が足りない場合、羽根車数を多くした多段ポンプを使用します。ここでは、輪切り多段ポンプ、水平割り多段ポンプ及び二重胴多段ポンプの3種類に分けて紹介します。

-

1-4ポンプの種類ポンプの種類は作動原理からみると、ターボ形、容積形などに分類でき、また構造上からは、横軸、立軸、単段、多段などに分類できます。

-

1-5ポンプの特徴「1-4 ポンプの種類」において、API 610という規格にしたがったポンプの記号を説明しました。ここでは、各記号のポンプそれぞれの特徴を掘り下げて説明します。

-

1-6ポンプの用途ポンプは、電力、自動車、建設機械、船舶、鉄鋼、石油精製、石油化学、化学、食品、パルプ、医療など、国内外のほとんどの産業分野において、送液、循環、加圧用などとして使用されています。

-

1-7国内のポンプ生産ポンプがどのぐらい生産されているのかを見てみましょう。経済産業省はホームページに、国内におけるポンプ形式別の生産台数及び生産金額の統計を公表しています。

-

1-8世界のポンプ生産それでは世界のポンプ生産はどうでしょうか。少し古いのですが、「the McIlvaine Company」の統計によると、世界におけるポンプの生産金額は、図1-8-1に示すように、2000年には米ドルで200億ドルとなっています。

第2章 ポンプの豆知識

-

2-1ポンプで使用する記号ポンプの特性や仕様を指定するときに、一般に使用されている用語の代りに、よく記号を使っています。

-

2-2ポンプで使用する単位と換算方法ポンプで使用する記号は、世界的な規格がないためにさまざまあります。また、ポンプで使用する単位は「SI単位」が世界的な標準なのですが、 実際には「CGS系単位」や「工学系単位」もまだ多く使われています。

-

2-3ポンプの圧力と圧力計の読み方ポンプを設置して試運転のとき、ポンプが正規の圧力を出しているかどうか確認する必要があったり、使い始めて数年経過してポンプの圧力がどの程度低下しているかを確認したりすることがあります。

-

2-4ポンプの特性を表す比速度遠心ポンプにおいて、特性を表わすための値として、吐出し量、全揚程、効率、回転速度、NPSH3などがあります。

-

2-5ポンプの吸込性能を表す吸込比速度ポンプの特性や形状を表す特性数に比速度Nsがあります。似たような特性数として、吸込比速度Sというものがあります。

-

2-6ポンプの吸込揚程と求め方「このポンプは何m吸い上げられるか」ということが、話題になることがあります。図2-6-1に示すhaが吸い上げることができる高さ、すなわち吸込揚程になります。

第3章 ポンプの性能

-

3-1ポンプの性能曲線の見方ポンプの性能は、吐出し量を基に、それぞれの吐出し量に対する全揚程、効率、軸動力、NPSH3、電流などの能力のことをいいます。

-

3-2ポンプの効率遠心ポンプの効率について規定している規格として、国内では次のJIS規格があります。

-

3-3ポンプの回転速度の変化吐出し量を少なくしたい、吐出し圧力を下げたいなど何らかの事情によって、ポンプの性能を下げる必要があることがあります。

-

3-4ポンプの吸込口と吐出し口の口径ポンプには吸込口と吐出し口があります。そして、ポンプを運転するためには、一部の水中ポンプを除き、吸込配管及び吐出し配管が必須であり、弁、ストレーナなどを含めてポンプに付設されます。

第4章 ポンプの選定

-

4-1ポンプの選定ポイント基本的には、購入者が横軸、立形などポンプの形式を指定します。そして、ポンプメーカは指定された形式で仕様が満足できるかどうかを確認して、最適なポンプを選定します。

-

4-2ポンプの選定ポンプが必要なとき、どのようにポンプを選定するのがよいのでしょうか。用途や使用年数などによって、当然選定するポンプは変わります。

第5章 知っておきたいポンプの技術

-

5-1ポンプの国内の設計規格ポンプは、目指す市場に適当と考えられる設計規格に適合または準じて設計されています。

-

5-2ポンプの国際的な設計規格ポンプに関する国際的な設計規格として、表5-2-1に示す「API 610」、「ANSI B 73.1」及び「ISO規格」があります。

-

5-3ポンプのシールの漏れ量ここで取り上げたいシールは、軸封に使用するメカニカルシール及びグランドパッキン、軸受ハウジング内の潤滑油を外部に漏れないようにシールするデフレクタ及びオイルシールの4つの部品です。

-

5-4ポンプで使うシールの選定遠心ポンプの主要な構成部品は、ケーシング、羽根車、主軸、軸受及びシールです。

-

5-5ポンプのNPSHAとNPSH3前節「2-6 ポンプの吸込揚程と求め方」において、NPSHAとNPSH3の意味及び両者の関係を説明しています。要約すると、次のようになります。

-

5-6ポンプの吸込ストレーナ吸込ストレーナのメッシュは、想定される異物が通過できない大きさにする必要があります。または、ある大きさ以下の異物がポンプに混入しても問題なければ、その大きさにします。

-

5-7ポンプの吸込口、吸込タンク及び吸込配管ポンプは吸込口から空気を吸い込むことを避ける必要があります。

-

5-8横軸ポンプ始動前の空気抜きポンプは流体機械の1つと定義されています。流体機械は、液を扱うポンプと気体を扱う送風機及び圧縮機があるので、正確に言うと、真空ポンプを除き、ポンプは液体機械なのです。

-

5-9ポンプの締切運転ポンプの締切運転、すなわち吐出し量が零(0)のときでも、図5-9-1に示すように、ポンプには軸動力S (kW)が負荷されています。

-

5-10ポンプの全揚程と吐出し圧力の関係ポンプの吐出し圧力は、ポンプの性能曲線に示される全揚程を圧力に換算した値と同じではありません。吸込圧力を考慮する必要があります。

-

5-11ポンプの性能曲線と運転点の関係ポンプは独自に自由に運転点を決めることはありません。ポンプには吸込配管及び吐出し配管が必要です。

-

5-12ポンプの保護装置ポンプの保護装置には、異常を引き起こさないためにあらかじめ設けるミニマムフローラインがあり、また、機能の異常を検知してポンプを停止するために、振動計、温度計、漏洩検知器などの機器があります。

-

5-13ポンプの管理基準管理標準とは、ここではポンプに関することに限定し、トラブルを最小限に抑えて必要経費を縮減するために、点検項目を決めて管理するための基準とします。

-

5-14ポンプの標準化「標準化」とは、広辞苑によると、「工業製品などの品質・形状・寸法を標準に従って統一すること。これによって互換性を高める。」とあります。