塗料・塗装の何でも質問講座

4-10 ラッカー時代(その2 エアスプレーガンの誕生)

2.ラッカー時代の到来

日本では、第1次世界大戦後に残った火薬用NCの平和利用から塗料分野にNC(硝化綿、ニトロセルロース)が持ち込まれた。プラスチック分野のセルロイド(NCと樟脳の混合物)と時期は重なる。1925年にNCラッカーが日本で製品化され、後述する1930年にエアスプレーガンを装備した工場での塗装ラインができ、ラッカー時代の幕開けになる。年表で見た方が理解しやすい。表4-5に示すように、油性塗料時代、合成樹脂塗料時代と重なるが、私は1925年から1975年頃の50年間をラッカー時代と見なす。

表4-5 ラッカー時代とはいつの頃か

その根拠をラッカーの年間生産量の推移から探ってみた。図4‐17(a)に示すように、ラッカー時代の1938年には年間1万トン(t)を生産していたが、終戦の1945年で生産量は一気に落ち込み、再び1万t に復帰したのは1953年であった。以降はものすごい勢いで生産量が増加し、1972年には8万tを超え、これが生産ピークである。現在のラッカーの年間生産量は2万t未満で、含有率が1%程度であるから、含有率10%を示していた1960年代は、如何にラッカーが多く出回っていたかが想像できる。なお、ラッカーの含有率とは、次式で計算するようにラッカーの生産量(使用量)が全塗料中にどの程度を占めるかを表す。

ラッカーの含有率 (wt%) = 100 ×(ラッカーの年間生産量)/(全塗料の年間生産量)

計算結果を図4‐17(b)に示す。このデータによると、ラッカーの使用割合は1964年付近でピークを示している。このピーク値は約10%を示しており、1960年代をラッカー時代のピークと見る事ができる。終点の判定は難しいが、1980年以降は含有率が5%以下になるので、1970年後半までと見なせる。よって、ラッカー時代は1925年から1975年頃の50年間としたい。定義されているわけでないから、異論はあるだろう。1940年以降は表4‐5に示すように合成樹脂系塗料の開発と上市が盛んに行われたので、合成樹脂塗料時代と呼ぶことにする。これも定義されているわけではない。

ラッカーの含有率 (wt%) = 100 ×(ラッカーの年間生産量)/(全塗料の年間生産量)

NCラッカーは塗布後30分程度で、乾燥塗膜になる。約1日経たないと乾かなかった油性塗料とは雲泥の差であり、画期的な塗料としてクローズアップされた。その理由は速乾性だけではなく、NCの塗料適性にある。

具体的に示す。

- (1)分子量の異なるNCが得やすく、いずれも有機溶剤に良く溶解すること。

- (2)油性ワニスの原料(表4-4参照)および、塗料用合成樹脂(油変性アルキド樹脂など)とも良く相容する。分子オーダーで混ざり合うから、配合技術でいろいろな物性を有するビヒクルを作り出せる。

- (3)いろいろな顔料に対して親和性があり、顔料分散性に優れる。

- (4)ポリマー主鎖はセロビオース環からなり、耐候性(耐水性、耐光性など)に優れるため、屋外、屋内用途塗料にすることができる。ベンゼン環の連鎖からなる漆膜は紫外線劣化が激しいから、屋外用途には適さない。

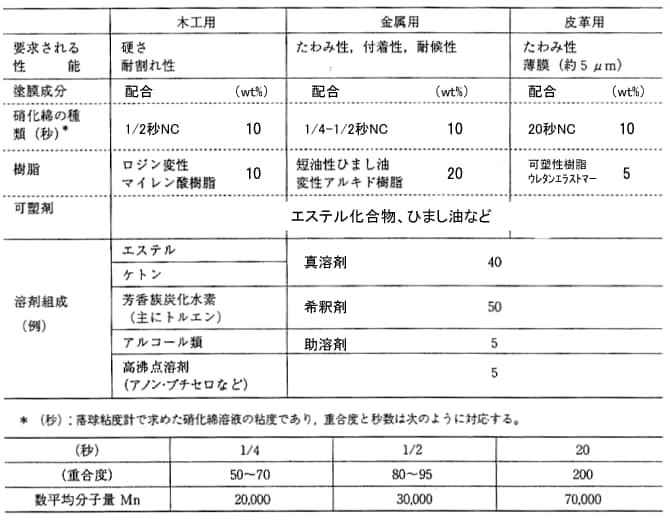

以上のNCのメリットを生かして、木工用、金属用、皮革用塗料が開発された。これら塗料のビヒクル組成例を表4-6に示す。2)

各用途によって塗膜に要求される性能は異なるが、NCの分子量と混合する樹脂や可塑剤の選択で、いろいろな用途に適するNCラッカーが各塗料メーカーから上市された。その特徴を示す。

木工用ラッカーには木材素地を傷付けないように硬い塗膜が要求されるから、NCの分子量を上げ、硬質樹脂が配合される。

金属用にはたわみ性と膜厚付与性が必要であるから、NCの分子量を下げ、不乾性油で変性した短油性アルキド樹脂(油の割合少)と可塑剤が配合され、塗装時の固形分を大きくする。

最後に、皮革用であるが、この塗膜に要求される性能は厳しい。高速変形にも、低速変形にも耐えないといけないから、塗膜のTgを広範囲に分布させる配合設計が必要となる。高分子量のNCと可塑性樹脂、ひまし油や樟脳などを配合する。配合する時にはNCも溶液でいて欲しい。

前回の4-9に示したようにNCはIPAでWetされており、先ず希釈剤で膨潤させた後に、真溶剤を加えNCドープと呼ぶ溶液に調製する。表4-6に示すNCの秒数はNCドープの落球粘度の値であり、秒数の増大と共に高分子量になる。

表4-6 各種ニトロセルロースラッカーのビヒクル組成例2)

NCラッカーの品揃えが進む背景にはエアスプレーガンの寄与が大きい。1925年当時には、速乾性塗料を何とか上手く塗ろうとラッカー専用刷毛を開発したり、塗り方も一刷毛で仕上がるように変えた。

さらには、第3章6回に示すような浸せき塗りやしごき塗りも開発されたが、ラッカー時代の立役者は、エアスプレーガンである。

日本にも霧吹きはあったが、エアスプレーガンはアメリカで発明された。NCラッカーを車に吹付けるためである。

3.エアスプレーガンの誕生15)と工業塗装の開始

アネスト岩田株式会社の80年史(2015年11月発行)によると、1926年に米国からスプレーガンが日本に持ち込まれた。持ち込んだ方は邦人で、近い将来、日本にも車の補修塗装が必要になるだろうから、早く国内生産をしたかった。

当時、兄弟2人で機械加工業をやっていた岩田製作所に、輸入ガンを持ち込み、同じものを作ってくれと依頼した。岩田兄弟は塗料を吸い上げる機構も知らず、コンプレッサもない中で、試行錯誤をしながら作り上げたようである。国産第1号のスプレーガンを図4-18に示す。

ガンの成功と同時に、エアコンプレッサの国産化、エアトランスホーマの製造など、吹付け塗装に必要なさまざまな機器類をラインナップに加えて行き、1930年に塗装機器の専門工場と店舗が恵比寿に出来た。これが現代のアネスト岩田株式会社の原点である。

合成樹脂塗料時代の幕開けは表4-5に示すように、アミノアルキド樹脂焼付け塗料が上市された1948年と見なせる。焼付け塗料の採用で、工場でのライン塗装が一気に拡大し、工業塗装と呼ばれるようになった。自動エアスプレーと静電スプレーも1950年頃に開始されている。

塗装環境ができたお陰で塗料生産量の増加は目を見張るものであった。1948年に日本塗料工業会が出来、データが蓄積された。

1930‐1980年代のラッカーの年間生産量データーを調査し、ご提供して頂いた元職業能力開発総合大学校の武井昇先生へ心より感謝致します。

1950年に8.4万t(トン)だった塗料生産量は、1970年には100万tを超え、1990年には220万tのピークに達した。1950年から1990年代であらゆる種類の合成樹脂塗料が開発された。

次回からは、合成樹脂塗料時代の概要を説明する。

〔引用・参考文献〕*4章通し番号

1)大藪泰:表面技術, Vol.70, No.5, p.236-241 (2019)

2)職業能力開発総合大学校編:“塗料”, 雇用問題研究会,p.15, p.18, p.126 (2007)

3)工藤雄一郎・四柳嘉章: 植生史研究 第23巻 第2号 p.55-58 (2015)

4)大沼清利:“技術の系統化調査報告”, 国立科学博物館, Vol.15, March (2010)

5)前川浩二:“第52回塗料入門講座”講演テキスト, (社)色材協会 関東支部 (2011)

6)フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』, 玉虫厨子

7)http://msatoh.sakura.ne.jp/08053site.htm 茶の湯の森 (nakada-net.jp) で検索してください。平成の玉虫厨子は茶の湯の森 美術館にて常時公開しています。

8)墨運堂のWEBサイトhttps://boku-undo.co.jp/story/st2.html

9)エチルアルコールと水の密度をそれぞれ0.79、1.0g/cm3、酒のアルコール濃度を16wt%として、酒の密度を計算した。

10)https://4travel.jp/travelogue/10116454

11)日本塗料工業会データより引用

12)坪田実、高橋保、長沼桂、上原孝夫:塗装工学, Vol.36, No.6, 213-222 (2001)

13)中道敏彦、坪田実:“トコトンやさしい塗料の本”, 日刊工業新聞社, p.91 (2008)

14) 坪田実:塗装技術、理工出版社、2011年4月号、p128-134 (2011)

15) アネスト岩田株式会社80年史(2005)

『塗料・塗装の何でも質問講座』の目次

第1章 塗料・塗膜の白化現象

-

1-1白く見えるとはどんなこと塗装面に現れる白化には水分が関与して、発生することが多々あります。

-

1-2散乱強度と隠ぺい力前回の図1-4は白黒がはっきりした良い結果でした。ポリマーと屈折率の差が小さいCaCO3粒子を分散させた塗膜は粒子/ポリマー界面で可視光線の多くは

-

1-3隠ぺい力に関する話題実際の塗装作業においては、図1-10(b)に示すように、下地が透けるため何回も上塗りをしたことがあります。

-

1-4塗装時に白化する現象とその解析 (1) 結露の発生高温多湿な梅雨時にスプレー塗装をすると、かすみがかかったように白くぼけてつやが無くなることがあります。

-

1-5塗装時に白化する現象とその解析 (2) 結露の防止結露とは空気中から水分が抽出される現象だと理解しました。

-

1-6水性塗料の白化現象とその対策木工用の水性ボンドは身の回りの接着剤としてよく使用されています。

-

1-7木工塗装テーブル面の白いシミ(1)前回までは塗装時や塗装過程での白化現象を取り上げましたが、今回と次回は我が家で起きた木工テーブル面の白化現象を取り上げます。

-

1-8白いシミの原因とは白化機構を示した前回の図1-30に妥当性があるかどうかを見極めたいと思います。

-

1-9白いシミの再現と解析実験前回示した図1-35の結果についてコメントすると次のようになります。

-

1-10白いシミの対策法質問(30)前回のQ&Aを読んでいると、白化の原因は塗膜中へ侵入した水がZn粒子/バインダー界面へ偏析することであり、白化にはガラス転移温度Tgの影響が大きく、

第2章 塗料と塗装のことはじめ

-

2-1塗料の必要条件と分類法第1章では塗料・塗装分野で見られる白化という欠陥現象を取り上げ、原因と対策を話してきたのに、第2章で何故「ことはじめ」になるのですか。

-

2-2塗料(液体)から、塗膜(固体)への変化前回から持ち越した (1)塗料の形態による分類、(4)塗膜なってからの分類法について解説してください。

-

2-3自動車補修塗装に必要な材料と器工具について(1)質問(10) 本章に対する著者の考え方については、既報2.1に示す答え(1)で示されていますが、いきなり自動車補修塗装とは、入門者にとって何だか難しい応用問題を与えられたようです。

-

2-4自動車補修塗装に必要な材料と器工具について(2)質問(20) フェンダー部打痕部の板金修正が終わったら、次はどうするのですか。答え(20) 打痕部面積の5倍程度大きく塗膜をはがし、鋼板素地を露出させます。

-

2-5自動車補修塗装工程について(1)今回も自補修塗装を取り上げます。板金修正で凹んだ箇所を引張り出し(既報図2-20)、塗膜をはく離した鋼板露出面(既報図2-22)からスタートします。

-

2-6自動車補修塗装工程について(2)前回は、ポリパテ付け作業で終了しています。図2-11に示すStep3とは、パテ付け面の研磨までを指します。パテ付け、研磨作業までが元の板金面に復活させる成形作業になります。

-

2-7自動車補修塗装工程について(3)前回は、Step4(図2-11参照)のプラサフ塗装とその研磨について解説しました。その中で、ブツ除去時やパテ研磨時にできる小穴を見逃さないためのガイドコートの使い方を説明しました。

-

2-8自動車補修塗装工程について(4)前回は、上塗りのブロック塗りとスポット塗りについて説明しました。ほとんどの場合、上塗りにはクリヤが塗装されます。

-

2-9スプレーガン-名手への道(1) ガンの基礎知識車の補修塗装ではスプレーガンの技能が大切だと言うことを理解できたと思います。

-

2-10スプレーガン-名手への道(2) ガンを使いこなすStep既報2.5~2.7に示した車の補修塗装で、プラサフ塗装を始め、ボカシ塗り技法を含めたスプレーガンによる塗装技術を紹介しましたが、実際にどのようにやれば良いのか分からなかったと思います。

第3章 いろいろな塗り方

-

3-1塗装方法を知ろう建築現場における塗装作業に注目すると、図3-1に示すように外壁を仕上げるのに、窓枠の養生をしている人、ローラ塗りをしている人、吹付け作業をしている人など様々です。

-

3-2液膜転写法塗装方法を大別すると、図3-4に示すように、塗料を直接、被塗物に移行する直接法と、微粒子の霧にして移行する噴霧法になります。

-

3-3直接法 はけ塗り前報の図3-4に示したように、塗装方法は直接法と噴霧法に大別されます。高速塗装に適する方式は、直接法の液膜転写法です。今回、紹介する方法は直接法で工具を介して塗る刷毛塗りとローラー塗りを取り上げます。

-

3-4直接法 はけ塗り刷毛の代表例を図3-13に示します。5)塗料の種類、塗り面積等に応じて適切なはけを選びます。一般に合成樹脂調合ペイントのように粘度の高い塗料では硬い毛(黒い馬毛)のずんどう刷毛を、ウレタンワニスやラッカーのように粘度の低い塗料では、やわらかい毛(白い羊毛)のすじかい刷毛を用います。

-

3-5直接法 ローラー塗りローラー塗りは刷毛塗りと工具が違うだけで、塗り方の基本は刷毛塗りと同じです。仕上がり面の平滑性は、はけ塗りに劣りますが、住宅の壁などの広い面積を塗るのに適しており、作業スピードは刷毛塗りに比べて3倍程度大きいようです。

-

3-6直接法 浸せき塗り、しごき塗り浸せき塗りは、次に示す2方式に大別されます。1つ目は、塗料槽に被塗物をどっぷり浸け、引き上げて乾燥させるDipping方式(浸せき塗り、ジャブ漬け塗りなど)です。2つ目は、被塗物に塗料を押し込むしごき塗りです。

-

3-7電着法 電着塗装の原理電気化学をベースとする塗装法が電着塗装です。水の電気分解を理解すれば、電着塗装の原理がわかります。

-

3-8電着法 前処理工程-化成被膜自動車に代表される工業塗装では、電着塗装を行う前に、前処理として、洗浄・脱脂・化成皮膜処理が行われます。

-

3-9電着法 電着塗装工程電着塗装装置の構成は一般的に次のようになります。

-

3-10噴霧法 静電気と静電塗装スプレーガンによる微粒化の原理とガンの使い方に付いては、第2章 2.9と2.10スプレーガン名手への道で解説しました。本節では、噴霧塗装に静電気を利用すると、塗着効率が2倍以上も増大すると言う話を紹介します。

-

3-11噴霧法 静電スプレーと塗料の電気抵抗値前回、静電スプレーは雷と同じ原理を利用していることを説明しましたが、液体塗料の電気抵抗値が静電スプレー作業において、どのような影響を及ぼすかについては言及しませんでした。

-

3-12噴霧法 粉体塗料の塗り方塗料メーカーは粉体塗料を平均粒径30-40μmに調製して、供給しています。液体塗料をこの程度の噴霧粒子にするためには空気霧化だけでは不十分で、遠心力で液体分子を引きちぎったりしなければなりません。

-

3-13噴霧法 粉体塗料の塗り方(つづき)今回は電界内を大量に移動しているフリーイオンの挙動に焦点を当て、塗装作業との関連について説明した後、コロナ放電式以外の塗り方について説明します。

第4章 塗料のルーツと変遷

-

4-1はじめに執筆中の「塗料・塗装の何でも質問講座」はこの第4章から後半戦に入ります。本講座の終了時点で、読者の皆さんにはペンキのことをよく知ってもらい、風呂場や床などの住環境を塗り替えたり、自分で作った工作物を塗って仕上げるまでになってもらえたら嬉しいなと思います。足場が必要な高所はプロのペンキ屋に任せればよいのです。

-

4-2塗料のルーツについてルーツ探しは誰もが興味を持っていますが、塗料・塗装のルーツとはと聞かれると、現代人は“塗料って何だ”と言って、あまり興味を示してくれないでしょう。一方、旧石器時代の方々に身振り手振りで塗料とは液状のもので、指や手にとって、彼方此方に塗るものだと伝えると、ものすごく理解が速いと思います。

-

4-3紀元後~飛鳥・奈良時代大沼清利氏は塗料の変遷をバインダー(被膜になる成分で、ビヒクルソリッド)に着目して克明にまとめ、国立科学博物館発行の「技術の系統化調査報告 第15集(2010)」に、“塗料技術発展の系統化調査”として報告しています。

-

4-4平安時代(日本最古の黒エナメル)図4-3に示す塗料の歴史の中に、平安時代に武器である楯(たて)と戟(げき)に塗る黒色エナメルの配合表が見つかりました。図4-6に示します。4)日本最古の塗料のレシピと言われています。奈良時代に作られた墨と同様に掃墨と膠が使用されています。

-

4-5鎌倉~戦国・南蛮貿易~江戸時代さて、今回も表4-2の続きになりますが、戦国時代から江戸時代における塗料の変遷を追って行きます。戦国時代には出土品や文化財がほとんどなく、歴史的事実だけから塗料・塗装の変遷を探ることになります。仏教伝来後、漆は仏像や寺院建築に使用され発展して行くと同時に、戦国大名の武具にも塗られていたようです。庶民の生活レベルでは、ニカワ(膠)、柿渋が塗料のバインダー(ビヒクル成分)として、使用されていたようです。

-

4-6江戸・黒船来航~明治時代イギリスで始まった産業革命と同様な大きな変化は日本では、黒船来航から明治維新にかけて現れます。鎖国が解かれて、政治体制が一気に変わり、鹿鳴館で代表される西洋文明が怒濤のごとく、日本に入ってきました。

-

4-7油性塗料時代 洋館旧岩崎邸の塗装片から見た塗料と塗装 1日本における塗料・塗装の変遷は次の様に進んできたと考えられる。A.塗料・塗装のルーツは漆塗りである(表4-1参照)

-

4-8油性塗料時代 洋館旧岩崎邸の塗装片から見た塗料と塗装 2前回の図4-10に塗膜断面の解析結果をまとめ、この中に

-

4-9ラッカー時代 (その1 木綿と硝化綿)4-7 塗料の変遷(その5) において、日本における塗料の変遷をA~Gのようであると示したが、ココで大きな忘れ物をしてしまった。それは硝化綿ラッカー(以降、NCラッカー)で代表される繊維素系塗料の存在をすっかり見落としたことである。

-

4-10ラッカー時代(その2 エアスプレーガンの誕生)日本では、第1次世界大戦後に残った火薬用NCの平和利用から塗料分野にNC(硝化綿、ニトロセルロース)が持ち込まれた。

-

4-11合成樹脂塗料時代 (その1 油とはどんな化合物か)本章は終盤を迎えており、今回より数回で、ラッカー時代に開始された工業塗装をさらに発展させた合成樹脂塗料について解説する。

-

4-12合成樹脂塗料時代 (その2 OPの塗料配合とSOPへの移行)1940年代から塗料用合成樹脂の代表になった油変性アルキド樹脂を4-12回と4-13回に分割して、紹介する。

-

4-13合成樹脂塗料時代 (その3 油を真似た油変性アルキド樹脂)今回ようやく、”油を真似て作られた合成樹脂塗料“の話ができることになり、嬉しい限りである。ところで、油を真似てとは、どんなことかを説明したい。

-

4-14合成樹脂塗料の発展連続被膜を形成する樹脂が塗膜の性能を大きく左右する。樹脂開発の経過は、表4-5(4-10掲載)で大まかに知ることはできるが、樹脂開発とそれに伴う塗料、塗装技術の変遷をまとめると、図4-29のように示される。13)

-

4-15合成樹脂塗料の種類別生産量の推移塗料は流動状態で被塗物を覆い、被膜を形成する。よって、塗料の必要条件は、(1)流動すること、(2)くっつくこと、(3)固まることになる。

-

4-16VOC削減型塗料-粉体とはどんな塗料なのか粉体塗装の事始めは鉄鋼をイオン化傾向の大きい亜鉛で被覆する金属溶射である。

-

4-17VOC削減型塗料-水性とはどんな塗料なのか前回の粉体塗料に比べると水性塗料には随分と親しみと言うか、近しいものを感じる。それは小学生の頃に水性塗料の仲間である水彩絵の具を使って居たこと、あるいは、木材を加工してくっつけるのに水性ボンドを使用した記憶があるからであろう。

第5章 塗料をより深く理解するために

-

5-1塗料(樹脂)選択の根拠について4章では、人類が時代と共に塗料とどのようにつき合ってきたのかを究明したく、塗料の変遷を取り上げてきた

-

5-2樹脂の成り立ち(その1)塗料用樹脂の特徴は、主鎖を形成する分子鎖の化学結合に依存する。例えば、図5-6に示すように、フタル酸樹脂(長油性アルキド樹脂)は主鎖がエステル結合からなるため、アルカリ性水溶液に浸漬すると、加水分解され、塗膜が溶解する。

-

5-3樹脂の成り立ち(その2)本稿では図5-14に示すエチレンやベンゼンのように2重結合を有する分子の成り立ちについて説明する。はじめに、エチレンとエタンとの違いは何かをまとめて見たい。

-

5-4塗料用樹脂のはなし(1)著者が感銘を受けた樹脂の教書は北岡協三氏の著書である。恐れ多いことであるが、エポキシ樹脂の成り立ち部分を一部、引用させて頂く。

-

5-5塗料用樹脂のはなし(2)主剤であるエポキシ樹脂(前回の図5-24)の両末端にはエポキシ基があり、硬化剤の有する活性水素H+と化学結合をして、クッキー塗膜を形成する。

-

5-6塗料用樹脂のはなし(3)前回の図5-30に示すポリアミド樹脂を固定し、エポキシ当量が一連に異なるS、M、Lを使用した塗膜の網目構造は、どのようになるのかを考えて見る。

-

5-7エポキシ樹脂(その1)準備中

-

5-8エポキシ樹脂(その2)準備中

-

5-9エポキシ樹脂(その3)準備中

-

5-10大型構造物の塗装系と樹脂の役割(その1)準備中

-

5-11大型構造物の塗装系と樹脂の役割(その2)準備中

-

5-12大型構造物の塗装系と樹脂の役割(その3)準備中

-

5-13塗料用アクリル樹脂入門(その1)準備中

-

5-14塗料用アクリル樹脂入門(その2)準備中

-

5-15塗料用アクリル樹脂入門(その3)準備中

-

5-16塗料用アクリル・シリコーン樹脂、ふっ素樹脂とは準備中