化学製品・高分子製品の基礎講座

3-1 農薬の特徴と分類

様々な化学製品について、その製品を理解するための基本知識を説明します。すなわち、どんな種類があるのか、製品はどのような基本構成によってつくられているのか、利用に当たって、どのような点を注意すべきかなどを紹介します。

3-1 農薬の特徴と分類

19世紀半ばに石灰硫黄合剤、19世紀後半にボルドー液が発明されて欧州で農薬の使用が始まりました。これらは、おもに農作物の病気対策用(殺菌剤)でしたが、カイガラムシなど一部の害虫の防除効果(殺虫剤)もありました。 しかし、農薬が広く普及し、「緑の革命」の旗手として品種改良、化学肥料とともに大きく発展したのは第二次世界大戦後の殺虫剤DDT(ジクロロジフェニルトリクロロエタン)からです。有機農薬時代の到来です。元来DDTは農薬でなく、 伝染病を蔓延させる害虫(蚊、ノミ、シラミ、ハエなど)を駆除するための防疫薬(2-3 で説明した医薬品医療機器等法の対象)として使われました。 それが農薬(2-3 の農薬取締法の対象)としても使えることが分かり、広く普及したのです。同じく第二次世界大戦後に除草剤も誕生しました。2,4-D(2,4-ジクロロフェノキシ酢酸)です。このように有機農薬は意外と新しい化学製品なのです。

残念ながら、現在、日本では農薬は正しく理解されていません。マスコミでは安易に無農薬を褒めたたえています。しっかりした根拠もなしに農薬=毒薬というイメージを国民に植え付けるような安直な発言が堂々とまかり通っています。 では、農薬なしに現代の農業は成り立つのでしょうか。自宅の小さなプランターで趣味として野菜を育てることと、産業としての農業を同列に扱うことはできません。 人類の歴史はもちろん、日本の歴史をみても、いもち病などの病気、ウンカなど害虫の大発生によって大飢饉は何度も起きています。夏場炎天下の水田除草作業は非常に苛酷な労働でした。

農薬は現代の農業を支える重要な役割を持っており、適正で安全な利用のために第2章で説明したように農薬取締法、食品衛生法などで厳重に規制されています。 現代の農薬は、医薬品と同等の様々な毒性試験(急性毒性、慢性毒性、発がん性、繁殖毒性、催奇形性、変異原性など)に加えて、環境中に意図的に散布されることから分解性、残留性、環境生物への影響などまで試験され、合格できたものだけが登録され、生産、販売、使用が可能になっています。

1970年頃までに急性毒性が問題となったパラチオン(有機リン系農薬のひとつ)、長期残留性が問題となった塩素系農薬、有機水銀農薬は登録されなくなりました。1970年代以後の低毒性、低残留性農薬時代を経て、1990年代以降は単位面積当たりの散布量が少量で済む高性能な農薬の時代になっています。

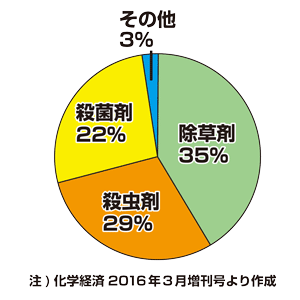

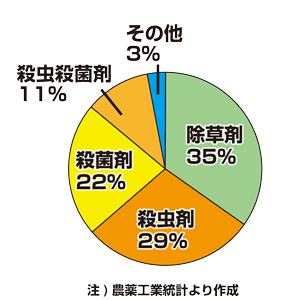

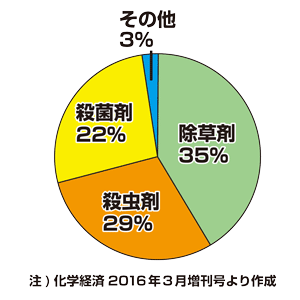

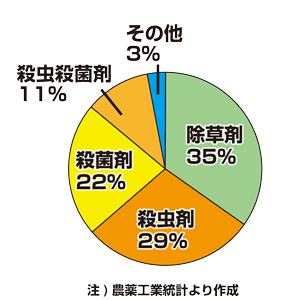

農薬は、その効用から殺虫剤、殺菌剤、除草剤、その他(殺鼠剤、誘引剤、忌避剤、植物生長調整剤、展着剤など)の4種類に大きく分けられます。農薬と聞くと殺虫剤を思い浮かべる方が多いと思いますが、図に示すように世界では除草剤が最大分野です。 農薬は農業労働の省力化のために最もよく使われていることになります。日本では稲作特有の殺虫殺菌剤という特殊分野があり、除草剤の割合が世界ほど高くはありませんが、それでも除草剤の割合が最近は高くなってきました。

- 世界の農薬売上高構成(2014年)

- 日本の農薬売上高構成(2015年)

農薬は医薬品と同様に有効成分(農薬原体、原薬)に製剤用成分を加え、農薬製剤として商品化されています。剤型には、固形剤(粉剤、マイクロカプセル剤、粒剤、顆粒剤、錠剤)、液剤(水和剤、水溶剤、乳剤、油剤、フロアブル)、その他(燻蒸剤、燻煙剤など)があります。 フロアブルとは、固体の有効成分を水に分散させた製剤です。粉剤の使い勝手を改良したものです。近年は散布機を使わず、水田に投げ入れるだけで済むジャンボ剤も登場しています。 製剤用成分は、水、有機溶剤、界面活性剤などです。界面活性剤は、農薬原体と水を混合・分散させる効果だけでなく、水をはじいて濡れにくい植物や害虫に散布農薬を付着させる効果があります。特にこの効果を重視する場合に展着剤と呼んでいます。ノニオン界面活性剤(1-7界面活性剤の用途と種類 を参照)がよく使われます。

農薬は様々な視点から分類されています。化学構造による分類(有機リン系、ピレスロイド系、ネオニコチノイド系、マクロライド系など)、作用様式による分類(接触型、吸収型など)、作用メカニズムによる分類(神経伝達阻害、光合成阻害など)などがあります。 これらが錯綜して商品説明に使われるので説明書を読んでもなかなか理解しがたいところがあると思います。同じ有効成分の農薬を長く使っていると耐性種が現れるので、なるべく作用メカニズムの異なる有効成分の農薬を順繰りに使うことが肝要です。また、近年、化学農薬以外に図に示すように生物農薬も登場してきました。モノタロウでも販売しています。

主要な殺虫剤の分類と有効成分名

| 化学農薬 |

神経系に作用 | 有機リン系 | マラソン、MEP、アセフェートなど |

| カーバメート系 | NACなど | ||

| 合成ピレスロイド系 | エトフェンプロックス、ペルメトリンなど | ||

| ネオニコチノイド系 | アセタミプリド、イミダクロプリド、クロチアニジン、ジノテフラン、チアメトキサム、ニテンピラムなど | ||

| マクロライド系 | ミルべメクチン、スピノサド、エマメクチン安息香酸塩など | ||

| その他 | イノドキサカルプ、メタフルミゾン、ピメトロジンなど | ||

| 細胞内呼吸阻害 | アセキノシル、シフルメトフェン、フェンピロキシメートなど | ||

| 昆虫成長制御剤 | クロルフルアズロン、エトキサゾール、ジフルベンズロン、シロマジン、テフルベンズロン、ヘキシチアゾクス、ルフェヌロン、クロマトフェノジド、ブプロフェジンなど | ||

| 代謝制御 | スピロジクロフェン、ピリダリルなど | ||

| 筋小胞体に作用 | フルベンジアミド、クロラントラニリプロールなど | ||

| 物理的に気門封鎖 | ヒドロキシプロピルデンプン、オレイン酸ナトリウム、マシン油など | ||

| 生物農薬 | 微生物 | バチルス・チューリンゲンシス(BT)、ボーベリア バシアーナなど | |

主要な殺菌剤の分類と有効成分名

| 化学農薬 | 多作用点接触 | 無機化合物 | 銅系、硫黄系 |

| ジチオカーバメート系 | チウラム、マンゼブ、マンネブなど | ||

| その他 | TPN,キャプタン、イミノクタジンなど | ||

| 核酸合成阻害 | メタラキシル、オキソリニック酸、ヒドロキシイソキサゾールなど | ||

| 有糸分裂阻害 | ベノミル、チオファネートメチル、ジエトフェンカルブなど | ||

| 呼吸阻害 | フルトラニル、フラメトピル、アゾキシストロビン、シアゾファミド、フルアジナムなど | ||

| アミノ酸・タンパク質合成阻害 | メバニピルムなど | ||

| シグナル伝達阻害 | フルジオキソニル、イプロジオン、プロシミドンなど | ||

| 脂質・細胞膜合成阻害 | マンジプロパミド、イソプロチオランなど | ||

| 細胞膜ステロール合成阻害 | ヘキサコナゾール、ジメコナゾール、プロピコナゾールなど | ||

| 細胞壁メラニン合成阻害 | トリシクラゾール、ピロキロン、フサライドなど | ||

| その他 | シモキサニル、ホセチル、フルスルファミド、ジフルフェナミドなど | ||

| 抗生物質 | カスガマイシン、ストレプトマイシン、バリダマイシン、ポリオキシンなど | ||

| 生物農薬 | バチリス・ズブチリス、タラノマイセス・フラバスなど | ||

主要な除草剤の分類と有効成分名

| 化学農薬 | 合成オーキシン | 2,4-PA、MCPP、CPB、MDBAなど |

| ACCase阻害 | セトキシジムなど | |

| ALS阻害 | イマゾスルフロン、ピラゾスルフロンエチル、ベンスルフロンメチルなど | |

| 光合成阻害 | シメトリン、アイオキシニルなど | |

| PPO阻害 | オキサジアゾン、ピラフルフェンエチル、ピラクロニルなど | |

| 細胞分裂阻害 | トリフルラリン、ペンディメタリン、ジチオピルなど | |

| 超長鎖脂肪酸阻害 | アラクロール、ブタクロール、プレチラクロール、メフェナセット、インダノファン、フェントラザミドなど | |

| EPSP合成阻害 | グリホサートなど | |

| グルタミン合成阻害 | グルホシネートなど | |

| その他 | ブロモブチド、ダイムロンなど | |

| 生物農薬 | ザントモナス・キャンペストリスなど | |

農薬取締法によって農薬ごとに安全使用基準が定められています。その内容は、作物ごとに決められた農薬の使用濃度、単位面積当たりの使用量、使用回数、使用時期などです。これらは、農薬による農作物への薬害を防止するばかりでなく、食品衛生法で定められた残留農薬基準を守るためにも必須の事項です。安全使用基準をしっかり守って、農薬を適切に利用してください。

『化学製品・高分子製品の基礎講座』の目次

第1章 化学製品を理解するための基本

-

1-1化学製品の構成モノタロウで販売している製品を化学の目から理解するための基礎講座です。

-

1-2化学物質の名前化学製品の成分、すなわち化学物質の名前はカタカナが並んで訳がわからないと思っておられる方が多いと思います。

-

1-3酸とアルカリ酸とアルカリは小学校、中学校、高校の理科で習っており、何を今さらと思われるかもしれません。

-

1-4無機薬品の特徴と種類人工のものも含めると元素は110以上知られており、このうち安定に存在できる最大の元素は原子番号82、質量数208の鉛です。

-

1-5有機薬品とモノマー医薬品、化粧品、洗剤、プラスチック製品など、私たちの身の回りにある化学製品の多くは有機化合物です。

-

1-6有機溶剤の用途と種類有機溶剤の用途を表に整理して示します。まず化学物質を溶解するという、字義通りの用途自体にも様々な使い方がある上に、そのほかにも様々な用途があ

-

1-7界面活性剤の用途と種類界面とは物質と物質の境のことです。気体と固体、気体と液体の境は、通常は固体や液体の表面と呼んでいますが、界面のひとつです。

第2章 化学製品の利用に当って留意すべき法規制

-

2-1化学製品における事故防止関係の法規制化学製品には、燃えやすかったり、有毒であったりと、知らないで使うと危険な物質が使われていることがあります

-

2-2有害化学物質の安全規制火を使うことによって人類は他の動物からの攻撃や寒さを防ぐことができるようになったばかりでなく、食生活はもちろん、道具づくりにおいても大きく進歩しました。

-

2-3化学物質の効能と安全の両方を求める規制化学物質の安全規制法の中には、化学物質を使用するからには必要とする性能を確保し、なおかつ安全性を厳しく要求するものがあります。医薬品、農薬、肥料などへの規制です。

-

2-4環境保全を目指す法規制環境保全対策には、身近な公害対策、ごみ処理、自然環境保護から、地球規模の環境対策まで様々なものがあります。

-

2-5化学製品における表示規制商品の購買者に正しい商品情報、しかも最低限必要不可欠な内容を伝えるために、様々な法律によって表示規制が行われています。

第3章 化学製品の基本

-

3-1農薬の特徴と分類様々な化学製品について、その製品を理解するための基本知識を説明します。

-

3-2化学肥料の特徴と分類田畑では育てた農作物が持ち出されるため、植物に必要な養分の自然循環ができません。

-

3-3洗剤の特徴と分類洗剤は、図のように家庭用、業務用、工業用に分けられます。

-

3-4塗料の特徴と分類塗料は、ものの表面を覆うことによって表面を保護し、また美観を与える化学製品です。

-

3-5接着剤の特徴と分類接着剤は、ものの表面にくっついて、ものとものとを接合させる化学製品です。

-

3-6印刷用化学品の特徴と分類ヨーロッパの歴史において中世から近世への開幕の主役は、羅針盤、火薬、紙と印刷でした。

-

3-7染料・顔料の特徴と分類染料も顔料も色を付けるために使われる化学製品です。

-

3-8試薬の特徴と分類試薬とは文字どおり「試験研究用薬品」のことです。

-

3-9殺菌剤・消毒剤・抗菌剤の特徴と分類人間の目に見えない細菌、カビ、ウイルスなどは、食中毒や伝染病などの原因になる可能性があり、その対策は人類にとって長年の課題でした。

-

3-10香料・消臭剤・脱臭剤の特徴と分類空気中を漂ってきた化学物質の分子が鼻の奥の嗅粘膜に溶け込んで嗅細胞が電気信号を発し、これが脳に伝達されて「におい」を感じます。

第4章 高分子製品を理解するための基本

-

4-1高分子製品の構成高分子は、包装材料、日用品雑貨、衣料などの身の回り品から器具・機械の部品、土木建築材料、さらには漁船・プレジャーボート、航空機本体や翼のような大型製品にまで広く使われています。

-

4-2高分子成形加工法多くの高分子製品は、フィルム・袋、繊維、シート、カップ・トレイなどの容器、管、板、部品などに成形加工されて使われます。

-

4-3樹脂添加剤4-1で述べたようにプラスチック製品は、高分子だけから成っている訳ではありません。着色するために着色剤が加えられ、また発泡製品をつくるために発泡剤が加えられることは分かりやすい例です。

-

4-4ゴム薬品4-5で説明しますが、ゴムの成形加工製品には加熱すると再度溶融するゴムと、加熱してももはや溶融も軟化もしないゴムがあります。

-

4-5熱可塑性高分子、熱硬化性高分子すでに4-2で簡単に説明しましたが、高分子には熱可塑性高分子と熱硬化性高分子があります。

-

4-6高分子材料に期待される特性第4章の冒頭で述べたように合成高分子が現在のように幅広く使われるようになったのは20世紀後半からです。人類は文明の始まる以前から天然高分子を大量に使ってきました。

-

4-7強度金属、セメント、ガラス、セラミックス、木材、高分子製品など様々な材料の力学的性質を比較する場合、強度(つよさ)は最も基本となる指標です。

-

4-8耐熱性、耐寒性4-2で説明しましたように高分子は、その熱挙動や分子構造から熱硬化性高分子と熱可塑性高分子に分類できます。

-

4-9透明性物質に光が入った時に可視光すべてを吸収して熱に変換する場合には透明になりません。金属が不透明なのはこれに該当します。

第5章 主要な高分子材料の種類と特長

-

5-1ポリエチレンポリエチレンは、世界においても、日本においても、最も生産量・消費量の多い高分子材料です。

-

5-2ポリプロピレンポリプロピレンPPは、プロピレンCH2=CH-CH3というガス状炭化水素を重合した高分子です。

-

5-3スチレン系樹脂スチレン系樹脂はスチレンC6H5-CH=CH2を主成分とするプラスチックです。主要なスチレン系樹脂にはポリスチレン、AS樹脂(SAN)、ABS樹脂があります。

-

5-4ポリ塩化ビニルポリ塩化ビニルは塩化ビニルを主成分とするプラスチックです。塩化ビニル単独のポリマーが圧倒的に多くを占めますが、加工性や性能などを改善することを目的に酢酸ビニルやアクリロニトリルと共重合させたコポリマーも少量つくられています。

-

5-5PET繊維・樹脂(A-PETも)ポリ塩化ビニルは塩化ビニルを主成分とするプラスチックです。塩化ビニル単独のポリマーが圧倒的に多くを占めますが、加工性や性能などを改善することを目的に酢酸ビニルやアクリロニトリルと共重合させたコポリマーも少量つくられています。

-

5-6ナイロン繊維・樹脂ナイロンは1939年に最初の合成繊維としてアメリカのデュポン社によって工業化され、大成功を収めたので、合成繊維の王座をすでにポリエステル繊維に奪われたとは言え、現在でも合成繊維の代名詞になるほど有名です。

-

5-7エンジニアリングプラスチック5-1から5-4で説明した汎用プラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル)は耐熱性がおおむね100℃以下であるのに対して、耐熱性が100℃以上で、しかも強度が高い熱可塑性プラスチックをエンジニアリングプラスチックと言います。

-

5-8ポリウレタンポリウレタンはウレタン結合-NHCOO-をもつ高分子です。ウレタン結合はイソシアネート(-NCO)という非常に反応性の高い化合物群とアルコール(-OH)の反応によって生成します。

-

5-9エポキシ樹脂エポキシ樹脂は、図に示すように高分子の両末端にエポキシ基をもつプレポリマーと硬化剤(ポリアミン、酸無水物、ポリアミドなど)を反応させて生成する網目状の分子構造をもつ熱硬化性高分子です。

-

5-10アクリル樹脂(PMMA,アクリル繊維、ポリアクリル酸、ポリアクリル酸エステル)アクリル樹脂と呼ばれる高分子は、図に示す広義のアクリル系ポリマー全体を指すこともありますし、ポリアクリル酸エステルだけ、あるいはメタクリル樹脂だけを指すこともあります。

-

5-11フッ素樹脂、ケイ素樹脂(含むシリコーンオイル)フッ素樹脂、ケイ素樹脂はともに1940年代前半に米国で工業化された古い高分子材料です。

-

5-12汎用合成ゴムゴムはエラストマー(弾性体)とも呼ばれ、常温で著しく大きな弾性をもつ物質の総称です。

-

5-13特殊合成ゴム特殊ゴムは、すべての非ジエン系ゴムとジエン系ゴムのうちブチルゴム(IIR)、ニトリルゴム(NBR)、クロロプレンゴム(CR)が該当します。

-

5-14その他の高分子材料(熱可塑性ゴム、スーパーエンプラ、機能性高分子)高分子材料には、今まで紹介した高分子以外にも多数あります。その中で、大くくりして重要なものを最後に3つ紹介します。