機械要素の基礎講座

1-4 歯車の各部名称

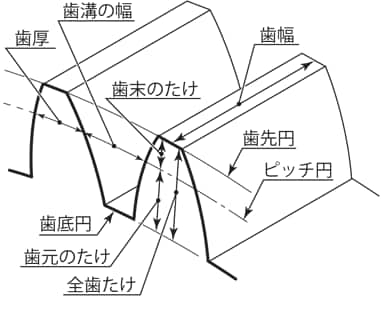

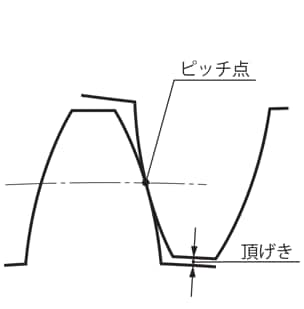

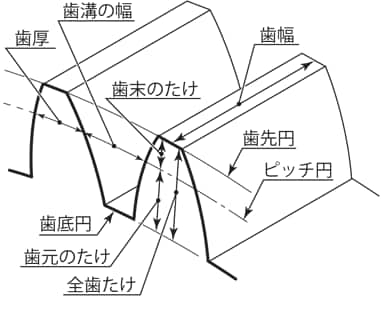

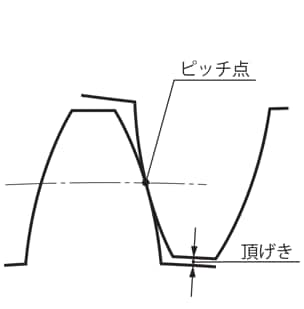

歯車にはピッチやモジュールの他にもさまざまな各部名称があり、歯車のかみ合いを考えるときに重要となります。かみ合う二枚の歯車が接触するピッチ点を結んだ円をピッチ円といい、他には歯車の先端を結んだ歯先円、歯車の根元を結んだ歯底円などの円があります。 これらの円は一般的に直径で表します。ピッチ円上で測定した1枚の歯の厚さを歯厚、同じくピッチ円上で測定した1枚の歯と隣の歯との隙間を歯溝の幅といいます。 また、歯先円半径とピッチ円半径との差を歯末のたけ、ピッチ円半径と歯底円半径との差を歯元のたけ、歯末のたけと歯元のたけの和を全歯たけといいます。また、歯車の軸方向の歯の長さを歯幅といいます。さらに、歯元のたけと相手歯車の歯末のたけとの差を頂げきといいます。

- 図1 歯車の各部名称

- 図2 ピッチ点と頂げき

理論的に正しくかみ合う歯車を設計できたとしても、これを回転させようとすると、歯と歯の間の隙間が少なすぎて、ぎこちない動きになることがあります。そのため、実際の歯車では互いのピッチ円の間にいくらかの隙間を設けます。これをバックラッシまたは遊びといい、 これによって歯は一か所のピッチ点のみで接触することになり、歯の両面が接触することを防ぎます。ちなみに、バックラッシを設けるためには、歯厚を減少させたり、軸の中心間距離を変化させる方法などがあります。 このバックラッシの範囲は規格で規定されているため、その範囲内で設定します。バックラッシは大きすぎると騒音が増加したり、小さすぎると潤滑油が行き渡らずに歯面が焼き付いたり、ピッチングとよばれるあばた状のくぼみなどが発生するため、適当な寸法の隙間を選定する必要があります。

図3 バックラッシ

また、歯形上の任意の点を通る半径線と歯形の接点とのなす角度のことを圧力角といいます。歯車がかみ合うためにはモジュールが等しくなければならないことはすでに説明しましたが、より精確にかみ合うためにはこの圧力角も等しい必要があります。一般的な歯車のかみ合いでは、この圧力角は20度です。

図4 圧力角

歯車の形状について、どうしてこれほど多くの各部名称を決めておかなければならないのでしょうか。歯車は機械を動かすために接触したり離れたりということを高速で繰り返しているため、どうしても騒音や振動が発生してしまいます。 これを完全にゼロにすることはできませんが、少しでも減らすために歯車の形状は工夫されてきました。そして、その形状を伝えるためには、ここで紹介したような各部名称が必要になるのです。

『機械要素の基礎講座』の目次

第1章 歯車

-

1-1歯車のはたらき歯車は機械の運動に関係する代表的な機械要素です。何か動くものを作ろうとするときには、必ずと言ってよいほど歯車が使用されます。

-

1-2歯車の歯形歯車の歴史は古く、木製の車の外周に歯のようなものをつけて、水汲み装置などに使われていたのは、紀元前からとされています。

-

1-3歯車のピッチとモジュール歯車を滑らかにかみ合わせるためには、インボリュート曲線が用いられていることは説明しましたが、歯形全体の形状のイメージはもてたでしょうか。

-

1-4歯車の各部名称車にはピッチやモジュールの他にもさまざまな各部名称があり、歯車のかみ合いを考えるときに重要となります。

-

1-5標準平歯車の特長と寸法計算歯車にはさまざまな種類がありますが、代表的で基本形となるものが標準平歯車です。

-

1-6歯車の速度伝達比歯車は実際の工業の場面では一組で用いられることは少なく、複数個を順番にかみ合わせて動力や速度を伝達することが多くあり、これを歯車列といいます。

-

1-7二軸が平行な歯車の特長と種類これまで紹介してきた歯車は、歯の山の方向である歯すじが歯車の回転軸に対して平行で直線状である平歯車であり、一般的な形状の歯車として動力伝達用に幅広く用いられています。

-

1-8二軸が交わる歯車の特長と種類歯車には回転を伝達する二軸が交わる種類もあります。かさ歯車は傘の形状に似た円すい形の歯車であり、べべルギアともよばれます。

-

1-9減速歯車装置のはたらき機械の複雑な動きの原動力は回転運動であることが多く、その回転速度や回転力を変換するために歯車が用いられます。

-

1-10増速歯車装置のはたらき歯車は多くの場合、減速歯車装置として使われますが、増速歯車装置として使われることもあります。

-

1-11差動歯車装置のはたらき歯車は減速装置や増速装置のほかにも、さまざまな活用法があります。差動歯車装置は、2つ以上の運動の和や差を検出して、1つの運動にして出力する歯車列であり、古くは古代中国に伝わる仙人が常に南を示す指南車が知られています。

-

1-12遊星歯車装置のはたらき遊星歯車装置は、太陽のまわりを惑星が回転するように、一組の互いにかみ合う歯車において、二枚の歯車がそれぞれ回転すると同時に、一方の歯車が他方の歯車の軸を中心として公転するものです。

-

1-13歯車の強度設計(1) 歯の曲げ強さ歯車は高速で回転しながら大きな動力を伝達する機械要素です。もし、高速で大きな動力を伝達している歯車が途中で割れるようなことがあれば大事故につながってしまいます。

-

1-14歯車の強度設計(2)歯の歯面強さ歯車の強度設計にはルイスの式のほか、歯の歯面強さの視点から導かれた関係式があります。

-

1-15歯車の作り方~成形法複雑な歯車の形状はどのように作られているのでしょうか。その昔、木製の簡単な歯車は手工具で加工をしていました

-

1-16歯車の作り方~創成法歯車の歯を一枚ずつ成形法に対して、歯を全体的に少しずつ成形する工作法を創成法といいます。

第2章 ベルトとチェーン

-

2-1ベルト・チェーンのはたらき歯車の強度設計1 歯の曲げ強さ

-

2-2ベルトの種類ベルトは断面形状や材質の違いなどによって分類できます。

-

2-3ベルトの選定ベルトの速度伝達比は歯車と同様に考えることができます。

-

2-4チェーンの種類ベルトの速度伝達比は歯車と同様に考えることができます。

-

2-5チェーンの選定チェーンの速度伝達比も歯車やベルトと同様に考えることができます。

第3章 ばね

-

3-1ばねのはたらき代表的な機械要素であるねじや歯車と同じように、ばねも私たちの身のまわりでたくさん使われています。ばねは本格的な機械の内部のみならず、洗濯ばさみやノック式のボールペン、乾電池の留め具など、日用品の中にも数多く見つけることができます。

-

3-2ばねの歴史ばねの歴史は何をばねと見なすかによって異なりますが、古代人が動物を捕獲するために木の復元力を利用して作った罠や、狩猟・採集に用いられた木で作られた弓矢などがばねの起源と言えるでしょう。

-

3-3ばねの物理ばねの歴史は何をばねと見なすかによって異なりますが、古代人が動物を捕獲するために木の復元力を利用して作った罠や、狩猟・採集に用いられた木で作られた弓矢などがばねの起源と言えるでしょう。

-

3-4圧縮コイルばねの特徴と種類圧縮コイルばねは、主として圧縮荷重を受けて弾性エネルギーを蓄えるコイルばねです。

-

3-5引張コイルばねの特徴と種類圧縮コイルばねは、主として圧縮荷重を受けて弾性エネルギーを蓄えるコイルばねです。

-

3-6ねじりコイルばねの特徴と種類ねじりコイルばねは、コイルの中心軸まわりにねじりモーメントを受けるコイルばねです。

-

3-7渦巻きばねの特徴と種類渦巻きばねは平面内で渦巻形をしているばねであり、コイル同士が接触する接触型渦巻ばねとコイル同士が離れている非接触型渦巻ばねとがあります。

-

3-8ばねに使用される材料冷間成形によって製造されるばね用鋼線のうち、代表的なものは硬鋼線とピアノ線です。

-

3-9コイルばねの成形コイルばねは線材を精密かつ高速でコイル状に成形する必要がありますが、具体的にどのような工程でコイリングされているのでしょうか。