テープに関する用語の説明

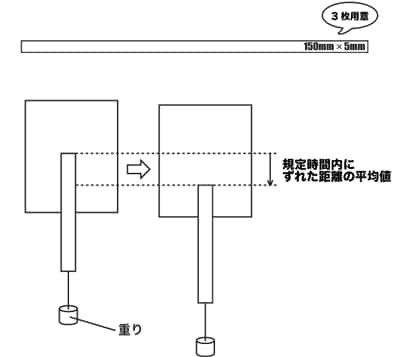

保持力

テープを被着体に貼ってテープの長さ方向に静荷重をかけた時、ズレずに耐える力を表します。数字が小さいほど、耐える力が大きいということです。

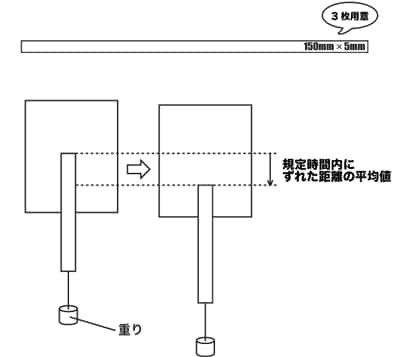

- 【試験方法】

試験板に150mm×5mmのテープを縦に貼り、重りを下げて試験板を垂直に立て、規定時間内にテープがどのくらいズレるかを測定します。3回測定し、ズレた距離の平均値を算出して「保持力」とします。

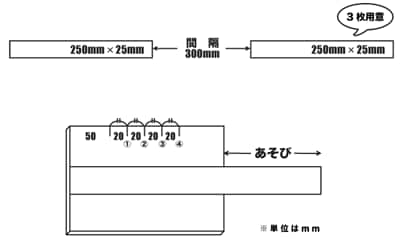

粘着力

テープと被着体が接触することで生じる粘着の力、つまりテープが被着体に貼りつく強さを表します。剥がれにくさに関わるため、テープ選びでは重視されやすい特性です。数字が大きいほど、粘着力が強いということになります。

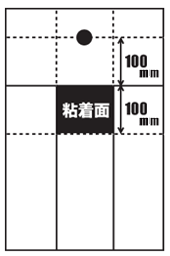

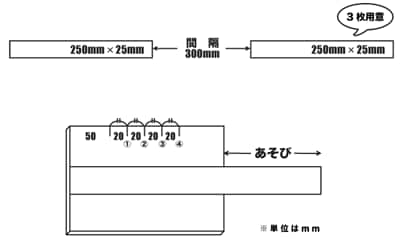

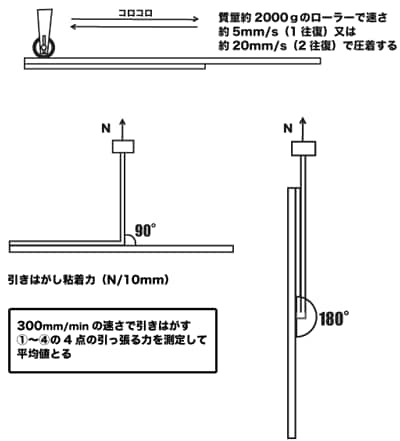

- 【試験方法】

250mm×25mmのテープを3枚用意し、300mmの間隔を空けて試験板(ステンレス)に貼りつけます。この時質量2000gのローラーを、速さ約5mm/sで一往復(または約20mm/sで二往復)させて圧着させましょう。

- 【試験方法】

テープを試験板から180°(あるいは90°)の角度に300mm/minの速さで引っ張り、引きはがす力を測定します。テープの中間には、20mm間隔で測定ポイントを4ヶ所設けてください。4つの測定値の平均が、そのテープの「粘着力」です。

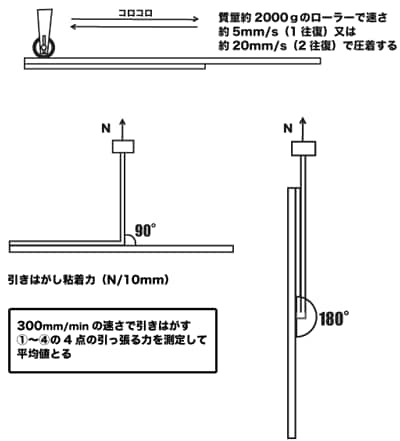

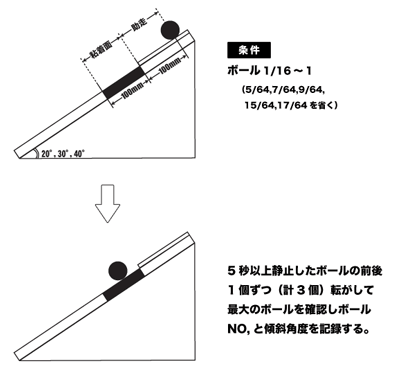

ボールタック

ごく軽い力で短時間被着体に触れた時、瞬間的にどのくらい粘着するかをボールを使って調べる方法です。要するに「ベタつきの程度」と捉えて構いません。ボールの大きさが大きくなるほどベタつきが強くなります。

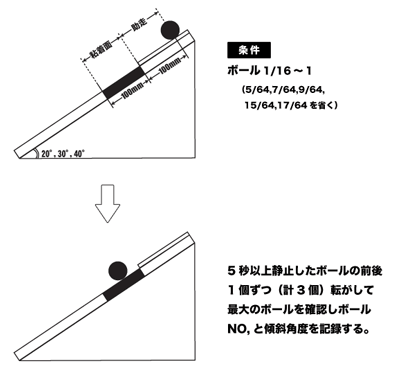

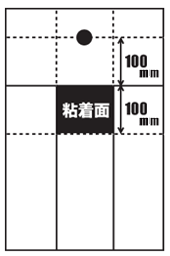

- 【試験方法】

20~40°の傾斜板を用意して、助走分100mmを取った後に粘着面100mmをセットし、様々な大きさのボールを転がして測定します。ボールの大小は1/16~1まであり、粘着面に止まるボールの大きさがタックです。

- 【試験方法】

粘着面に5秒以上静止するボールの前後1個ずつを転がして、最大値を規定してください。

引裂強度

テープを横または縦方向に引っ張り、引き裂くために必要な力を指し、「引裂強さ」と呼ばれることもあります。テープが持つ抵抗力のことです。

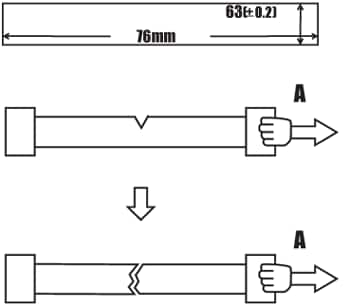

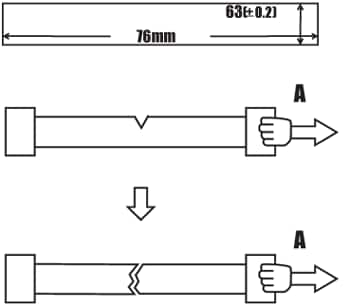

- 【試験方法】

長さ76mm×幅63±0.5mmのテープを規定枚数重ね、引裂試験機にかけて引っ張ります。ゆっくりと引っ張っていき、テープが引き裂かれた時のメモリを確認してください。

計算式は(メモリの読み÷引裂き枚数)×16(通常)です。5回試験を行い、平均値を出します。

伸度と引張強さ

いずれもテープをゆっくりと引っ張り、切断された時の値を示します。伸度は、伸びる比率のことです。パーセンテージで表され、値が大きいほどよく伸びます。引張強さはテープの強度のことです。引張強度とも呼ばれ、数字が大きくなるほど強度が高いととらえられます。

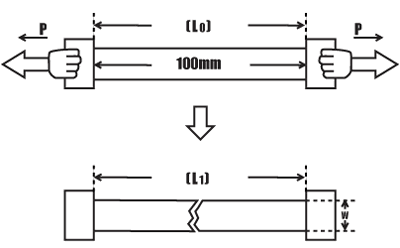

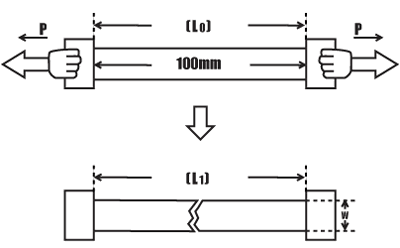

- 【試験方法】

長さ150mm×幅25mmのテープを用意し、引張試験機にかけます。この時、伸びる面(つかみ間隔)は100mmであるよう調整してください。そのまま左右に引っ張り、切断された時の値を計算します。

伸度の計算式は、(始めのつかみ間隔-切断時のつかみ間隔)÷初めのつかみ間隔×100、引張強さの計算式は、(10×切断までの最大荷重)÷テープの幅です。試験は3回行い、平均値を算出します。

厚さ

テープの総厚のことです。支持体(基材)と粘着剤を合わせた全体的な厚みのことで、mm単位で表します。

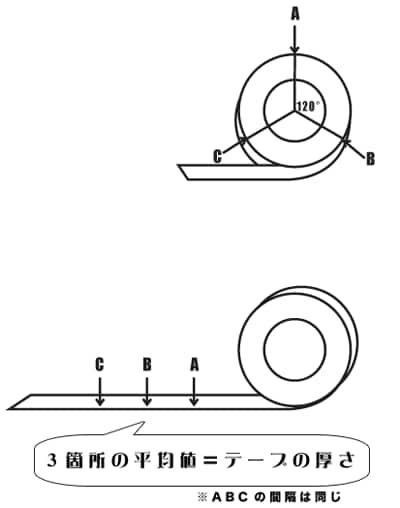

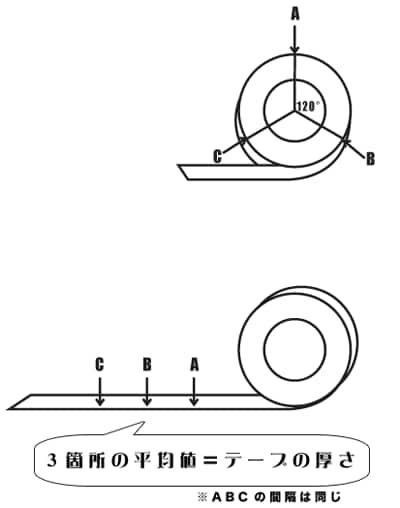

- 【試験方法】

ダイヤルゲージなどを使って、ロール状のテープから120°間隔で3ヶ所ピックアップします。その3ヶ所の厚みを測定し、平均値を算出しましょう。

巻き戻し力

テープをロールから巻き戻すために必要な力のことを指します。つまり、テープが繰り出しやすいかどうかを計るための値です。高速巻き戻しと低速巻き戻しの2種類があり、いずれも数値が低いほど、軽い力でテープを引き出せるということになります。

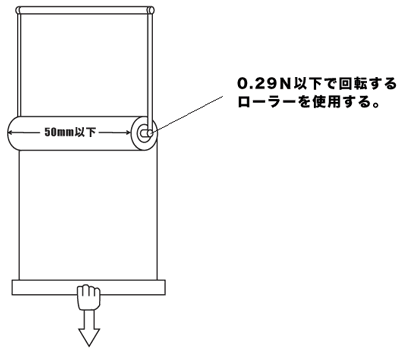

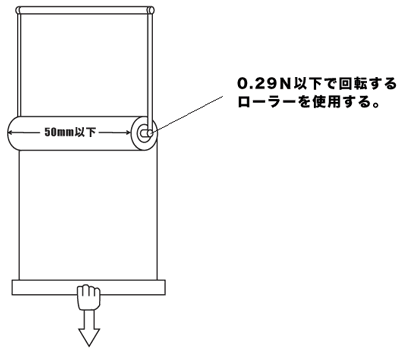

- 【試験方法】

50mm以下のロール状のテープを0.29N以下で回転するローラーに取り付け、垂直に設置します。テープの上部の端を上部つかみに挟み、ローラーを手で引っ張って測定しましょう。 高速の場合は30±2m/minまたは60+3m/minの速さで3秒引っ張った時の力の平均を、低速の場合は300(±30)m/minの速さで1/4周ずつ1周4ヶ所した平均を読み取ります。

粘着テープに関する用語は、自社製品をアピールする時や業務用のテープを購入する際の大きなポイントとなります。しっかりと中身や測定方法を把握し、正しい知識を持って仕事に臨みましょう。